午後,城中市場周邊。

微暖的陽光照落,行人不急著趕往何處,也許剛悠閒完成一頓午食。我也混身其中,穿越幾間節奏寫意的店家,抵達時,咖啡館內大聲播放流行歌,窗外是博愛路,不遠處是1908年即落成的公園,再遠一些,則是歌頌過也撻伐過領袖的廣場。在此進行訪問,似乎是一個再適合不過的地點了──也許待天色稍晚,故事裡的人,便會快我一步掠過剩餘秒數不多的綠燈,繼續他們未了的人生;沒被寫進故事的人,或許是幾個青春的孩子,則漠著臉穿越春天,轉乘捷運或其他。

時間總繼續流動著。

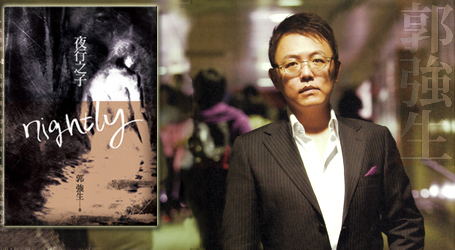

而我靜靜等待,匡噹一聲,門被推開,一身紳派氣味、西裝筆挺的郭強生,戴著他的凡賽奇眼鏡走來。

從「在美國」到「在台灣」

2001年9月11日上午十點過後,上百架航班臨時迫降安克拉治機場,航廈內擠滿上千位旅客,慌亂情狀猶似戰時。旅客的其中一位,是郭強生。原定前一天深夜出發的客機,臨時機械故障,延遲起飛;於是,沒有早一步,也沒有晚一步,就恰恰好遇上了九一一事件。這一段親身經歷亦被他轉用,寫成〈迴光〉一篇。事實上,睽違十三年,郭強生的最新短篇小說集《夜行之子》,正是環繞著九一一揭開序幕。

那是他返台任教職的第二年。當初決定離開,因為漸漸覺得「Something is wrong」。負笈美國多年,取得紐約大學戲劇博士後,郭強生自忖,「我不是來享受美國的進步、物質、制度,而是藉此大量吸收文學、藝術,既然我感到一種不太對的氣氛,真的要繼續待在這邊嗎?」

另外,他也深深認同帕慕克(Orhan Pamuk)所說的,「西方世界雖然很好,但我只能有一個中心,那就是土耳其。」身為創作者,久居異鄉,沒有一處可以真正關心的「地方」,既寂寞又唐突。「人家的中心,你永遠進不去的!我很難理解有些人住在美國,卻又並非過著美國人的生活;關心台灣,卻又沒辦法親自參與。」對他而言,那個中心很重要。

於是,他的人生,從「在美國」變成「在台灣」;從紐約,移轉到花蓮,參與東華大學創作與英語文學研究所的創立,「離開台灣十多年,再回到台灣,我發現,好的讀者,比好的作者更被這個市場迫切需要。」

不只是一座巨塔的毀滅

十多年來,郭強生致力教導學生「如何提高閱讀的視野」;發表論文;出版多本散文集,涵括書評與日記;翻譯、撰寫劇本,還製作了兩齣戲……唯有書寫小說一事,步伐漸緩。

「這十年,是一次大盤整。」他說得坦白,但嘴角帶著笑意。「我覺得三十五歲到四十五歲,是人生中很精采的十年,問題在於,自己有沒有勇氣去修正過往所相信的事?」

什麼是過去相信的事?對於小說的想像?一份對於世界的理解?他久居多年的曼哈頓,一朝傾城,想必不僅是一幢高樓的瓦解,怕也是一個創作者面臨人生板塊的強震。

關於九一一,〈迴光〉裡不無惆悵地寫到,「電視上反覆播映著雙子星大樓於濃煙中如餅乾一樣脆弱崩塌成粉屑的畫面。那不只是一座巨塔的毀滅,對我而言,那是另一個世界的入口從此被封死。」但,警醒伴隨感傷發生,「在看見它一秒鐘前晶石般閃耀在陽光下、一秒鐘後飛灰煙塵的頃刻,咒語破除了,這個世界應該有的規則霎時都回來了,我又回到了真實裡。」

郭強生說,「當一個你覺得絕對不可能垮掉的東西都垮了,我個人的除魅也開始了。」

於是,開始有幾個角色在他心中盤桓:也許是一個專攻英國維多利亞時期小說的文學博士(他同時是屏東外省老兵之子);也許是一個一心要躋身華爾街上流社會的白領台灣人(他後來和白人同組家庭,還共同撫養人工受孕混血兒);也許是某中餐館的外送小弟(他曾是台灣知名唱片宣傳,只是遇人不淑,最後行蹤成謎),也許是渴望獲得台詞的新進演員(為了演出一齣正式的電影,他跑了好多年龍套)……他們都像遊魂,飄盪在「後九一一」的新世紀,等待作者「看得夠多、修正得夠多,真正找到一個著力點」,將角色化為有血有肉的人。

對比1990年代迄今,台灣政治與社會的除魅化工程,此一層「個人的除魅」,使《夜行之子》一書更顯趣味盎然。

當真實再被啟動,郭強生強調,「小說不是技能與手法的展示,我不願像某些文學作品使用概念式、知識分子語言式的除魅,反而是由普通小人物的故事切入,用他們來反映人生這個大型的迷宮拼圖。」

小說家是為社會而活的

常常,作者藏在故事背後的龐大迂迴,除了拼貼以個人經驗的感悟,必然也與他坐臥行經的斯土,有著高度互動。因為,「小說家個人的生命,跟所有人的生命一樣,其實也無甚出奇,小說家應該是為社會而活的。」

回到台灣,郭強生游走學院與劇場間,入世且熱情。他發現,解嚴後,各族群有其發言空間,卻顯得無所適從。「如果,台灣在剛解嚴時,像一個年輕人,激情吶喊,二十多年過去,現在也該是一個將邁入中年的人了,某方面的心智卻彷彿還一直停留在當年。」

更使他困惑的是,大家拚命想把台灣套進已存在的論述:套進東歐流亡的論述、套進非洲的後殖民論述、英美的後現代論述……問題是,那些是他人走過動盪所濾得的智慧。屬於我們自己的呢?

〈放生〉一篇,就直截觸及了此地的政治現實。兩名男子公園偶遇,藉由交談,從彼此垂老的臉龐中摸出往事的輪廓:三十年前一場民歌演唱會上相遇、熱戀、仳離,曾熱切相信的真理與愛都已凋萎,身分甚至幾經變易、翻轉,而附近廣場上抗議聲浪喧騰未歇──

「我特別想指出那種牆裡牆外的幽微。」郭強生說,「在這篇小說裡,哪一場抗爭,哪一個公園,我都沒有指明,就像所有標籤來來去去,時移事往,當初執著過的,仍需要一再回顧反省。」

他再舉美國為例,「當年的嬉皮,後來也歷經左派、右派的辯證,但現在台灣變成是選定邊後,就各執己見,永不換線。」因此,閱讀此書,也像閱讀眾生相,「每個社會都有太多的矛盾弔詭,如果不是透過小說藝術,眾生之苦困其中,其實無法好好說出。靠媒體,更不可能。」

要說出他者的故事

整本《夜行之子》,從第一篇將主角設定為二十二歲,慢慢往下讀,最後一篇登場的,是活了九十一歲的E.M.佛斯特(Edward Morgan Forster, 1879-1970)。「書寫,是我認識時間的方式。」

與某些小說家相較,郭強生向來注重故事,「我說故事,是想在故事中說出一種可見的未來,而不只描述現實的支離破碎。」讀著這些由他十年釀成的世界,而感覺痛,感覺爽快,感覺內裡某些陰暗被窺見。在這冊新作,他也展現跨類型的企圖:一點淡淡的推理意味,比如〈替身〉;或是別開生面的靈異驚悚,比如〈轉世〉。他說,「其實,所謂類型小說是後人從前人的大部頭作品中,偷出了一個類型,成為一種公式,但若還原到整個小說藝術來看,把人生寫足了,自然有驚悚,自然有推理,自然有靈異。所以我故事裡的懸疑,不是寫作手法故用的懸疑,而是人生的懸疑。」

除了故事好看,書中文字亦精準,美麗。不僅於此,多篇小說裡更暗嵌最生猛的語言,「反正就是要台一定要台我沒法跟外省人打炮」,「你是甚麼變態!你摸我?我肏你媽雞巴!你爸讓你這樣亂摸的?」

同樣攫奪閱讀者神經的,還有穿插於篇章間,弧線般連貫而成的獨白體小說:〈猥褻〉(搶先試閱)、〈情人〉、〈情史〉、〈邊緣〉等多篇,除了以精緻耽情的傾訴勾勒出一段「我不知道把自己放在哪裡」的情事;更透過第一人稱敘述與王爾德、莒哈絲、吳爾芙、普魯斯特的情人對話,質問了愛情,也質疑了書寫本身。

「我們常津津樂道某一些文學家的成就,但他們身邊的人所發生的故事,卻寡為人知。」郭強生思考著:何謂多元與他者?在文學的領域,正是那些不被看見的「他者」成就了作家。所以,「寫這本書時,我時時提醒自己,我是那個大事件旁邊的人,自己和那些他者是相通的。文學不是用來製造英雄的。我將我個人寫作的立場,透過這樣的手法做了後設的揭示,畢竟,我從不覺得主角應該是作家自己。對他者的同理心才是每一篇故事的主角。」

藉同志暗喻族群的可變性

也是第一次,郭強生整本小說都以同志為主要角色。「當殖民來到後殖民,現代轉為後現代,人們有變得更安定、更快樂嗎?」就連女性主義也彷彿陷入某類僵化的此刻,「還有一個族群仍流動著、未凝固,仍可以藉他們看見所有其他人的縮影,那就是同志族群。」

過去同志小說的表現,往往寫及遭異性戀壓迫,或是無法「現身」的為難,如今瑞奇‧馬丁(Ricky Martin)幸福出櫃,時尚大師卡爾‧拉格斐(Karl Lagerfeld)發言反對同志婚姻,「然後呢?」

我們能否看見一種真正的對話,或是進化的可能?

「美國同志是否可以結婚一事,簡直在美國大選裡,分裂了整個選票。弔詭的是,同志真的需要婚姻這個『制度』嗎?如果它是一個夠好的制度,為什麼仍充滿各種問題?」是以,在〈迴光〉裡,看似完美的「美國」同志家庭,撐不過一個煙火夜晚;而將時間設定為未來(至少是五年後)的〈凡賽奇之夜〉,更假定美國同志婚姻已經合法,但是暗夜中行走的人,用盡各種努力,仍惴惴不安──因此,那份「無法轉世」、「尋找替身」的鬼氣森森,才如影隨行埋伏於整本小說的字裡行間吧。鬼與男同志,既想被看見,又怕被看見。有趣的是,這不也正如台灣,一直在模仿,並試圖替換自己的身分?

就像〈凡賽奇之夜〉裡,試盡方法、想要獲得中心垂憐的主角:

「他不害怕一次次修正自己的價值觀,努力迎向當道的主流變化。當有人喊出post-gay後同志時代來臨,他立刻開始融入非同性戀非異性戀的無標籤心態;同志平權運動反撲打倒了無標籤背後向異性戀社會靠攏的心態,他也立刻改弦易轍支持強調同志文藝復興。現在同志婚姻合法了,一切又要洗牌重來,他又感覺得重新定位自己的需要。」始料未及地,他卻在最邊緣的人身上獲得了安慰。

這些故事,似乎也暗暗傳達某一種「家」的渴望?「只要是人類,都會渴求一份安定、一個團體。但這東西不是別人可以給你的,你做很多事情讓自己看起來有個家,跟你得到一個精神上的家,在意義上並不相同。」

郭強生說,他並不討厭中年。中年的性欲、中年的肉體、中年的愛情……種種誠實又袒露的觀察,見諸〈君無愁〉、〈轉世〉、〈替身〉等篇,並未遺有傷感的擦痕。就像,當訪問結束,他隻身站立西門町,滿街行人穿梭,年輕男孩女孩譁笑經過,完全無礙於攝影師捕捉他眼神中那抹凝視世界的自信。

「如果只看自己失去的,不看獲得的,自然會覺得青春逝去,多麼惆悵。但是到了中年,開始有能力影響社會,甚至傳承。而且真相會慢慢浮現,就看你敢不敢看。」

很快地他又說,「能夠知道真相是什麼的人生,才是真正的自由。」

| 作家簡介 郭強生 |

| 國立台灣大學外文系畢業,美國紐約大學(NYU)戲劇研究所博士。現任國立東華大學英美語文學系、創作與英語文學研究所專任教授,具有作家、評論家、劇場製作編導多重角色,近年代表作品有散文《就是捨不得》、《2003/郭強生》、《書生》;評論文集《文學公民》、《在文學徬徨的年代》;以及戲劇編導作品《慾可慾,非常慾》、《慾望街車》等。最新作品《夜行之子》即將由聯合文學出版。 |

| 本文作者簡介 孫梓評 |

| 東華大學創作與英語文學研究所畢業。現任職《自由時報》副刊。著有詩集《你不在那兒》。 |

本文原載:《聯合文學》第307期 2010年5月號

Printable Version

Printable Version

Reader's Comments

Be the first to leave a comment on this page!

Please log in to use this feature.